Митроф.-протоіерей Владиміръ Сахаровъ – Русскія поминанья. Къ Дмитріевской (поминальной) субботѣ.

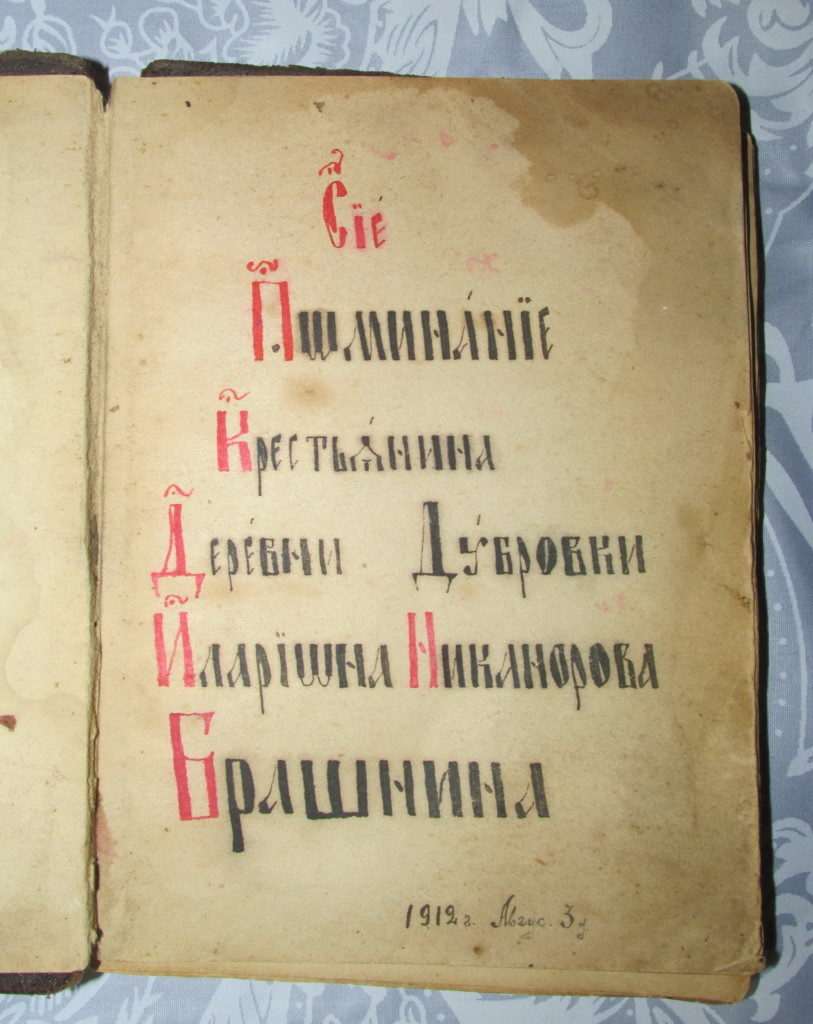

Наши русскія поминанья – это драгоцѣнные вещественные памятники нашей глубокой и живой вѣры въ наше духовное общеніе съ умершими, это сладчайшія завѣщанія, полученныя нами отъ нашихъ православныхъ предковъ, завѣщанія ихъ намъ помнить своихъ отшедшихъ отцевъ и братій, поминать ихъ въ молитвахъ своихъ и молиться объ упокоеніи душъ ихъ. И свято исполняетъ это завѣщаніе своихъ предковъ православный русскій народъ, находя въ этомъ исполненіи духовное для себя утѣшеніе и нравственное ободреніе. Съ какимъ благоговѣйнымъ чувствомъ, напр., какая-нибудь деревенская старушка несетъ поминанье въ церковь, покупаетъ тамъ небольшую просфору, кладетъ на нее поминанье и трудовую копѣйку и отсылаетъ все это въ алтарь, чтобы священникъ вынулъ изъ просфоры частицы о здравіи живыхъ, а главнымъ образомъ о упокоеніи умершихъ, а сама она становится на колѣна и творить тихо и умильно свою поминальную молитву. Особенно усердно совершаются поминовенія умершихъ въ извѣстные сроки послѣ ихъ кончины – третій, девятый, сороковой и годичный день и въ дни общественныхъ поминовеній Димитріевская, мясопустная субботы и т. под. Дома поминанья хранятся въ святомъ углу на иконахъ или въ божницѣ. Пастыри Церкви должны всѣми средствами поддерживать въ народѣ святой обычай имѣть поминанья и поминать по нимъ въ церкви и дома своихъ родныхъ и знакомыхъ. Извѣстно, что исчезновеніе того или другаго обычая въ народѣ всегда сопровождается ослабленіемъ самыхъ вѣрованій и воззрѣній, вызвавшихъ этотъ обычай, и, наоборотъ, сохраненіе древнихъ обычаевъ поддерживаетъ въ силѣ и свѣжести самыя вѣрованія. Небольшая книжка поминанье напоминаетъ живымъ объ умершихъ и зоветъ ихъ помянуть въ молитвахъ присныхъ своихъ, а вмѣстѣ съ этимъ она, естественно, переносить мысль человѣка къ загробной жизни, къ ожидающей его тамъ участи и возбуждаетъ благочестивое настроеніе духа и даетъ доброе направленіе чувствамъ. Исчезни изъ употребленія поминанья, и кто знаетъ, кто угадаетъ, не ослабѣетъ ли у народа, со всѣми своими послѣдствіями, самая мысль о загробной жизни и о нашей духовной связи съ умершими.

Наши поминанья имѣютъ свою длинную исторію, тѣмъ болѣе важную и интересную, что началомъ своимъ она восходитъ къ глубочайшей древности.

Обычай церковнаго поминовенія умершихъ восходитъ къ самымъ первымъ временамъ христіанства. Во исполненіе заповѣди Спасителя о молитвѣ вообще и на основаніи ученія апостоловъ о молитвѣ другъ за друга, вѣрующіе съ самыхъ первыхъ временъ христіанства считали своею обязанностію молиться не только за живыхъ, но и за отшедшихъ изъ міра собратій, помня слова Апостола: аще живемъ, аще умираемъ, Господни есмы (Римл. 14, 8). Съ теченіемъ времени, съ развитіемъ общественнаго богослуженія и культа, поминовеніе умершихъ, равно какъ и молитвы за живыхъ, входятъ, какъ составная часть, въ самое богослуженіе. Самымъ важнымъ въ семъ отношеніи памятникомъ служать относящіеся въ глубокой древности разные чины литургій, въ которыхъ полагались моленія и за усопшихъ. Такъ, напр., въ содержащемся въ Постановленіяхъ апостольскихъ чинѣ литургіи, послѣ освященія даровъ, положено поминать въ молитвѣ не только живыхъ, но и всѣхъ въ вѣрѣ скончавшихся. Св. Кириллъ Іерусалимскій въ своемъ тайноводственномъ поученіи приводитъ выдержку изъ чина литургіи св. Іакова брата Господня, гдѣ содержится указаніе и на то, что по освященіи даровъ должно слѣдовать поминовеніе патріарховъ, пророковъ, апостоловъ и мучениковъ, а также всѣхъ прежде усопшихъ. Формою, въ которой выражались молитвы Церкви какъ за живыхъ, такъ и за умершихъ членовъ и собратій по вѣрѣ, было чтеніе диптиховъ за литургіей. Такимъ образомъ, являясь первою формою для поминовенія живыхъ и умершихъ, диптихи служатъ прототипомъ нашихъ поминаній.

Диптихъ (δίς – дважды и πτυχή отъ – складываю – дощечка) – двѣ деревянныя, костяныя или металлическія, продолговатыя дощечки, соединенныя одна съ другою помощью шнурка, тесьмы или шарника и складывавшіеся вмѣстѣ, на подобіе книжнаго переплета. Снаружи онѣ имѣли гладкую поверхность или же украшались рѣзною работою, а съ внутренней стороны, представляя также гладкое поле, покрывались слоемъ воску, на которомъ можно было писать или, вѣрнѣе, царапать, посредствомъ стальной, заостренной палочки (стиля). Диптихи играли у древнихъ римлянъ и грековъ роль записныхъ и памятныхъ книжекъ. Христіанская Церковь воспользовалась ими для записи въ нихъ именъ живыхъ и умершихь для поминовенія ихъ за богослуженіемъ, и диптихи такимъ образомъ получили богослужебное употребленіе. Въ диптихи записывались имена святыхъ и имена живыхъ и умершихъ и поминались они по совершеніи таинства евхаристіи, когда и въ настоящее время воспоминаются святые (по классамъ) и когда священнослужители поминаютъ тайно умершихъ и живыхъ. Въ древнее время, пока число святыхъ каждой частной церкви было не велико, святые были поминаемы не по классамъ какъ теперь, а всѣ по именамъ. Имена умершихъ и живыхъ раздѣлялись на два класса: во-первыхъ, на вписанныя въ диптихи для вѣчнаго поминовенія умершихъ и пожизненнаго живыхъ, и во-вторыхъ, на перемѣнявшіяся каждую службу или вообще по службамъ. Первый классъ именъ составляли имена епископомъ и изъ мірянъ имена людей, получившихъ почему-либо право на вѣчное или на пожизненное поминовеніе; второй классъ составляли имена людей, которые дѣлали приношеніе на извѣстную службу или которые вообще заказывали поминать себя и своихъ родныхъ за извѣстными службами. Такъ какъ, съ теченіемъ времени, число вѣрующихъ, вносимыхъ въ диптихи, увеличивалось и имена всѣхъ не могли вмѣщаться въ одномъ диптихѣ, то завелись диптихи троякаго рода: 1) диптихи епископскіе для поминовенія мѣстныхъ архіереевъ, 2) диптихи живыхъ, въ которыхъ вписывались имена здравствующихъ государей, сановниковъ, жертвователей на пользу Церкви и вообще всѣхъ достойныхъ ея чадъ, и 3) диптихи усопшихъ, назначенные для записи поборниковъ вѣры и благочестивыхъ людей. Самый внѣшній форматъ диптиховъ измѣнился: они стали представлять изъ себя не двѣ дощечки, а цѣлые тетради, съ тремя, четырьмя, пятью и многими листами и стали называться триптихи, пандиптихи и политихи.

Но какъ бы ни дробились диптихи по составу поминаемыхъ именъ и какъ бы не увеличивался ихъ объемъ все же они, съ увеличеніемъ числа вѣрующихъ, не могли вмѣщать въ себя имена всѣхъ, принадлежащихъ къ той или другой церковной общинѣ; по этому стали вносить въ диптихи имена не всѣхъ вѣрующихъ, принадлежащихъ къ той или другой церковной общинѣ, а только тѣхъ, которые пользовались особымъ почетомъ и которые дѣлали приношенія для евхаристіи. Но такъ какъ, съ теченіемъ времени, и такихъ именъ оказывалось въ диптихахъ много, то должно было измѣниться положеніе диптиховъ въ Церкви. Сначала диптихи имѣли значеніе богослужебной книги и имена записанныхъ тамъ лицъ прочитывались за литургіей вслухъ, а потомъ прекращается чтеніе диптиховъ вслухъ за литургіей, и диптихи дѣлаются въ богослуженіи побочными книгами. Въ чинахъ литургій Василія Великаго и Іоанна Златоустаго поминовеніе святыхъ введено въ самый чинъ и изложено въ служебникѣ и совершается оно по классамъ, а не поименно, а чтеніе диптиховъ о живыхъ и умершихъ предоставляется желанію служащихъ священнослужителей и совершается оно тайно, не вслухъ: при пѣніи «Достойно есть» діаконъ поминаетъ диптихи, сирѣчь помянникъ усопшихъ, а при чтеніи священникомъ возглашенія «Въ первыхъ помяни, Господи»..., діаконъ поминаетъ помянникъ живыхъ (чинъ лит. Св. Іоанна Злат.). Но и въ такомъ церковномъ употребленіи диптихи существовали на востокѣ и западѣ только приблизительно до осьмаго вѣка; съ этого времени чтеніе диптиховъ за литургіей уже совсѣмъ прекращается, и диптихи выходятъ изъ церковнаго употребленія. Въ настоящее время у грековъ диптихами называются поминанья, подаваемыя на проскомидію и сохраняемыя въ домахъ, а не въ церкви.

Изъ диптиховъ развилась на востокѣ новая форма, въ которой выражались молитвы церкви какъ за живыхъ, такъ особенно за умершихъ, извѣстная подъ названіемъ синодиковъ. Названіе синодиковъ взято съ синодика недѣли православія, и у насъ въ Россіи оно народомъ превращено было въ сенаникъ и даже въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ ценавникъ. Мы не имѣемъ свѣдѣній о синодикахъ греческихъ, но у насъ въ Россіи они были очень распространены и среди книжной письменности занимали одно изъ первыхъ мѣстъ. И это понятно, если обратимъ вниманіе на составъ и содержаніе синодиковъ. Въ синодикахъ запись поминаемыхъ именъ предварялась цѣлымъ рядомъ сказаній о мытарствахъ и будущей загробной жизни, а это такія сказанія, которыя въ древней Руси пользовались особенною любовію и были особенно распространены въ народѣ. Нравоучительныя повѣствованія, входившія въ составъ синодиковъ, брались изъ патериковъ, прологовъ и различныхъ апокрифическихъ сказаній и сопровождались украшающими ихъ миніатюрами. У насъ на рукахъ есть одинъ изъ древнихъ синодиковъ, принадлежащей Орловскому мужскому Успенскому монастырю. Нравоучительный отдѣлъ этого синодика весьма богатъ и разнообразенъ: однѣ статьи, вошедшія въ него, взяты изъ твореній отцевъ Церкви – Василія Великаго, Іоанна Златоустаго, а другія статьи взяты изъ житійныхъ и легендарныхъ сказаній о святыхъ; къ числу этихъ послѣднихъ относятся сказанія о разлученіи души отъ тѣла человѣка грѣшнаго, бесѣда преп. Макарія съ черепомъ идольскаго жреца и др. Въ бесѣдѣ пр. Макарія съ черепомъ жреца разсказывается о томъ, какъ пр. Макарій, ходя по пустынѣ, обрелъ сухой черепъ человѣка. «И вопрося преподобный черепъ, глаголя: кто еси? И отвѣща ему черепъ, глаголя: азъ есмь жрецъ идольскій, долго быхъ на семъ свѣтѣ съ погаными цари и князи». Преподобный спросилъ черепъ гдѣ онъ теперь находится, на что черепъ сказалъ, что теперь онъ очень глубоко заключенъ во тьмѣ вѣчной съ погаными еретиками. Но когда святые отцы и добрые христіане творятъ молитву въ пятокъ вечеромъ и въ субботу за усопшія души, тогда тьма разгоняется, и они видятъ лица другъ друга. Тогда преподобный Макарій взялъ черепъ и закопалъ его въ землю, прославляя Бога, открывшаго ему такое преувѣдѣніе о состояніи умершихъ. Изъ этого сказанія дѣлается наставленіе, что слѣдуетъ совершать молитвы за усопшихъ, и не только за своихъ родныхъ и знакомыхъ, но и за всѣхъ людей.

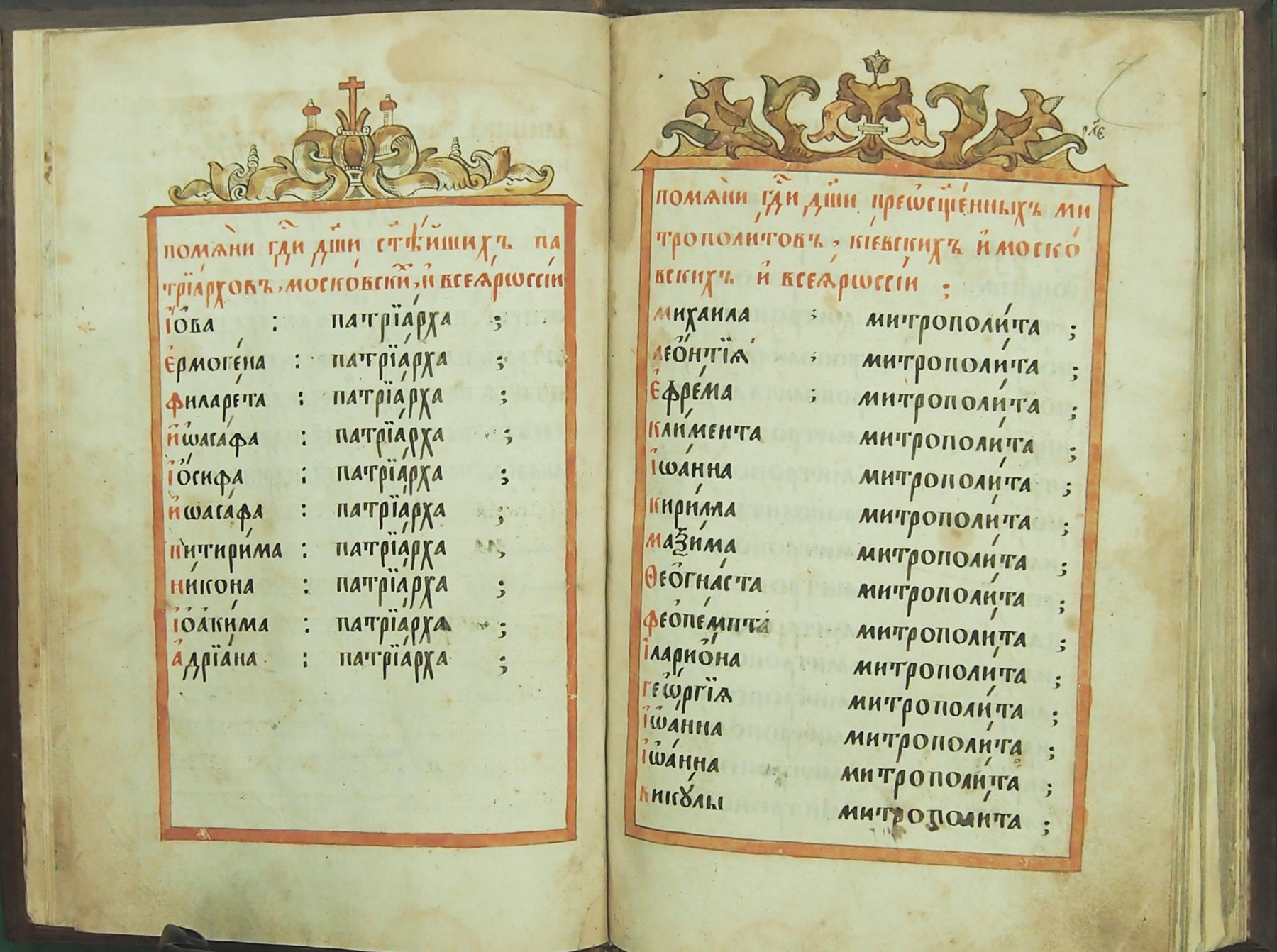

Послѣ назидательныхъ статей въ синодикахъ слѣдуетъ перечень именъ для поминовенія. Имена, подлежащія поминовенію, располагаются по тѣмъ самымъ рубрикамъ и въ томъ же порядкѣ, какъ и въ древнихъ диптихахъ. Сперва помѣщается восточные патріархи, митрополиты русскіе, епископы своей епархіи, удѣльные князья, княгини, цари, парицы, государи, государыни, настоятели монастырей, и т. д. Объемъ синодиковъ, осложненныхъ помѣщеніемъ въ нихъ многихъ назидательныхъ повѣстей, дѣлалъ то, что синодики не могли, подобно древнимъ диптихамъ, прочитываться за литургіею; а трудность переписки объемистыхъ синодиковъ послужила причиною того, что синодики преимущественно были въ употребленіи въ монастыряхъ, соборахъ и въ нѣкоторыхъ приходскихъ церквахъ, но почти не встрѣчались у частныхъ лицъ. А между тѣмъ вѣрующее сердце православнаго христіанина желало совершить молитвы объ умершихъ и желало имѣть для этого посредника между собою и священнослужителями, приносящими Господу моленія. Такимъ посредникомъ и является наше поминанье.

Наше поминанье представляетъ изъ себя послѣднюю ступень въ развитіи поминальныхъ записей. По внѣшней формѣ поминанья болѣе подходятъ къ древнему диптиху, представляя изъ себя маленкія книжечки, въ которыхъ такъ же, какъ и въ диптихахъ, существуетъ двѣ рубрики: одна для записи именъ «за здравіе», а другая для записи именъ «за упокой».

Церковь Православная возноситъ непрестанныя молитвы объ отшедшихъ отцахъ и братіяхъ нашихъ при всякомъ богослуженіи и особенно на литургіи. Но кромѣ этого Церковь творитъ въ опредѣленныя времена особое поминовеніе всѣхъ отъ вѣка представившихся отцовъ и братій по вѣрѣ, сподобившихся христіанской кончины, равно и тѣхъ, которые, бывъ застигнуты внезапною смертію, не были напутствованы въ загробную жизнь молитвами Церкви. Совершаемыя при семъ панихиды называются вселенскими. Въ эти дни поминовеній получаютъ полное и самое широкое употребленіе поминанья, приносимыя христіанами, вмѣстѣ съ кутьею, въ церковь. Къ числу такихъ поминальныхъ дней относиться Димитріевская родительская суббота. Димитріевская суббота бываетъ въ субботу предъ 26 октября. Суббота эта называется Димитріевской отъ воспоминаемаго около нея св. Димитрія Солунскаго. Установленіе поминовенія въ этотъ день принадлежитъ Димитрію Донскому, который, совершивъ послѣ Куликовской битвы (1380 г. 8 сент.) поминовеніе павшихъ воиновъ, установилъ совершать это поминовеніе ежегодно предъ 26-е октября. Впослѣдствіи вмѣстѣ съ воинами стали поминать и другихъ усопшихъ, такъ что эта суббота стала называться въ народѣ родительскою, поминальною.

Протоіерей В. Сахаровъ.

«Орловскія Епархиальныя Вѣдомости». 1896. № 44. Отд. Неофф. С. 1399-1406.

Объ авторѣ. Митрофорный протоіерей Владиміръ Антоновичъ Сахаровъ (род. въ 1851 г.) – духовный писатель, ректоръ Орловской духовной семинаріи (съ 22 марта 1891 г.). Образование получил в Псковской семинарии и Казанской духовной академии (магистр богослови, 1877). Состоялъ: предсѣдателемъ Іоанно-Богословскаго попечительства при семинаріи, цензоромъ Орловскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей (съ 1 мая 1891 г.), главный редактор «Орловских епархиальных ведомостей» (1910-1917 гг.), предсѣдателемъ Орловскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта (съ 12 февраля 1895 г.). До назначенія ректоромъ былъ: преподавателемъ Тульской Духовной Семинаріи по русской словесности и исторіи русской литературы (съ 26 іюля 1877 г. по 20 августа 1890 г.), причемъ состоялъ членомъ Педагогическаго Собранія семинаріи (съ 5 сентября 1879 г. по 22 марта 1891 г.) и членомъ Тульскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта (съ 31 іюля 1884 г. по 22 марта 1891 г.); исполнялъ обязанности помощника инспектора означенной семинаріи (съ 1 сентября 1886 г. по 20 августа 1890 г.); былъ законоучителемъ и инспекторомъ классовъ Тульскаго Епархіальнаго женскаго училища (съ 20 августа 1890 г. по 22 марта 1891 г.). Почетный членъ губернскаго училищнаго совѣта, членъ совѣта Петропавловскаго братства при орловскомъ ка(ф)едральномъ соборѣ. Въ 1918 г. Орловская духовная семинарія была упразднена новой властью, прекратилось и изданіе епархіальнаго журнала. Съ этого времени его имя не встречается ни въ печати, ни въ архивныхъ документахъ. Имѣелъ ордена: св. Станислава 3-й ст., св. Анны 3-й ст. и 2-й ст., св. Владимира 4-й ст. и 3-й ст. Главные труды: «Эсхатологическія сочиненія и сказанія въ древне-русской письменности и вліяніе ихъ на народные духовные стихи» (Тула 1879; магист. дисс.); «Апокрифическія и легендарныя сказанія о пресвятой Дѣвѣ Маріи, особенно распространенныя въ древней Руси. Сочиненіе Владиміра Сахарова» (Отд. отт. изъ «Христ. Чт..» СПб. 1888); «Пашковцы, ихъ лжеученіе и опроверженіе его» (Орелъ 1897); «Духовенство и народное образованіе» (Орелъ 1895).

Объ авторѣ. Митрофорный протоіерей Владиміръ Антоновичъ Сахаровъ (род. въ 1851 г.) – духовный писатель, ректоръ Орловской духовной семинаріи (съ 22 марта 1891 г.). Образование получил в Псковской семинарии и Казанской духовной академии (магистр богослови, 1877). Состоялъ: предсѣдателемъ Іоанно-Богословскаго попечительства при семинаріи, цензоромъ Орловскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей (съ 1 мая 1891 г.), главный редактор «Орловских епархиальных ведомостей» (1910-1917 гг.), предсѣдателемъ Орловскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта (съ 12 февраля 1895 г.). До назначенія ректоромъ былъ: преподавателемъ Тульской Духовной Семинаріи по русской словесности и исторіи русской литературы (съ 26 іюля 1877 г. по 20 августа 1890 г.), причемъ состоялъ членомъ Педагогическаго Собранія семинаріи (съ 5 сентября 1879 г. по 22 марта 1891 г.) и членомъ Тульскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта (съ 31 іюля 1884 г. по 22 марта 1891 г.); исполнялъ обязанности помощника инспектора означенной семинаріи (съ 1 сентября 1886 г. по 20 августа 1890 г.); былъ законоучителемъ и инспекторомъ классовъ Тульскаго Епархіальнаго женскаго училища (съ 20 августа 1890 г. по 22 марта 1891 г.). Почетный членъ губернскаго училищнаго совѣта, членъ совѣта Петропавловскаго братства при орловскомъ ка(ф)едральномъ соборѣ. Въ 1918 г. Орловская духовная семинарія была упразднена новой властью, прекратилось и изданіе епархіальнаго журнала. Съ этого времени его имя не встречается ни въ печати, ни въ архивныхъ документахъ. Имѣелъ ордена: св. Станислава 3-й ст., св. Анны 3-й ст. и 2-й ст., св. Владимира 4-й ст. и 3-й ст. Главные труды: «Эсхатологическія сочиненія и сказанія въ древне-русской письменности и вліяніе ихъ на народные духовные стихи» (Тула 1879; магист. дисс.); «Апокрифическія и легендарныя сказанія о пресвятой Дѣвѣ Маріи, особенно распространенныя въ древней Руси. Сочиненіе Владиміра Сахарова» (Отд. отт. изъ «Христ. Чт..» СПб. 1888); «Пашковцы, ихъ лжеученіе и опроверженіе его» (Орелъ 1897); «Духовенство и народное образованіе» (Орелъ 1895).

Восковые таблички (вощечки, церы) соединялись по две (диптих) или три (триптих) штуки или по нескольку штук кожаным ремешком (полиптих).

Субботникъ или помянникъ рода Сангушковъ ХV в. (отсюда)

Одинъ листъ, внизу оборванъ. Въ началѣ большая заставка изъ красннхъ и синихъ круговъ и линии по золотому фону. Подъ заставкою киноварная вязь: Поміани Господи Іисусе Хрїсте рабъ твоихъ во Царсткіи Твоемъ. Вслѣдъ за вязью: Василіа. ѳеодора. анъхима. анъдреѧ. романа. ѳеодора. павла. мартина. феѡѳилакта. василіа. съфроніа. наоума. васиана. карпа. мартина. агафона. стефанидѫ. вар͛варѫ. матронѫ. пелагию. екатеринѫ. еленѫ. пелагию. м. василіа. соломонидѫ. соломонидѫ. варьварѫ. моѵсіа. карпа. м. давыда. петра. аннѫ. акылинѫ. матронѫ. іѡсифа. анътипы. ѳеодора. григоріа. феннѫ. евстафіа. семнѡна. стефана. младенца деѡмида.... девицу.... маринꙋ. іѡанна. корниліа. Далѣе слѣдуетъ киноварью: А се ꙋпоминаніе еже по плоти гд҃а нашего І҃с Хрта а҃ ф҃ и҃. Родꙋ Кн҃ꙁѧ Андреѧ Санкгꙋшковичъ. Помени ги҃. ивана. аникитꙋ. стеѳана...... анастасію. домноу. Ф. Н. Добрянскій. Описаніе рукописей Виленской публичной библіотеки, церковно-славянскихъ и русскихъ. Вильна 1882. С. 31.

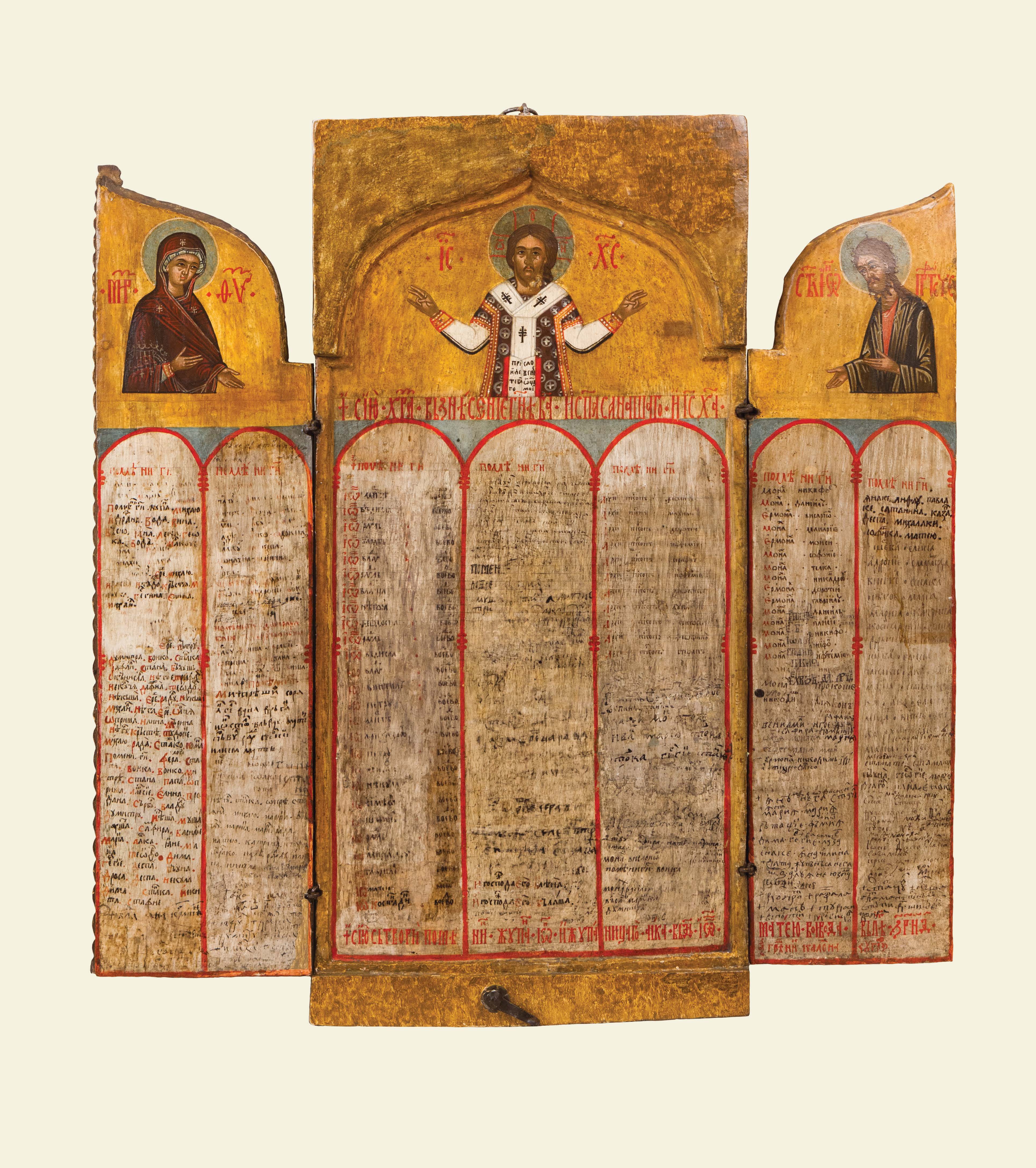

«Кремиковский триптих» (кон. XVI в.). (отсюда)

Триптих-помянник, находящийся в Кремиковском монастыре во имя вмч. Георгия Победоносца близ Софии, на средней части которого написан помянник, а на боковых с внешней стороны находятся сцены из цикла «Благовещение», с внутренней – образы святителей Василия Великого и Григория Богослова.

Триптих-помянник. 1645 г. Музей Анфимоваго монастыря в Бухаресте, в Румынии. (отсюда)

Икона-помянник, содержащая имена умерших и благотворителей. Афон, XVII в. ГИМ

Триптих-помянник, Греция. позд. XVII в. Частная коллекция (отсюда)

Подобные Синодики (по-русски – Помянники), содержащие записи имен умерших и благотворителей, имели широкое распространение на Афоне. Имена, занесенные в Синодики, читались священником во время Проскомидии, когда поминались имена всех членов Церкви, как живых, так и усопших. Как правило, плоскость доски делилась на несколько столбцов для имен. Вверху помещался образ благословляющего Спасителя или Деисус. (отсюда)

Синодик. Вторая четверть XVIII в. (Тит. 520) ОР РНБ. Тит. 520, л. 6 об.-7. (отсюда)

За год до своей блаженной кончины послушник Староладожского Никольского мужского монастыря Александр Васильевич Лосев (†1847) принес в обитель благотворительный взнос. Из-за чег был записан в монастырский синодик – «блаженный утопший послушник Александр». (отсюда)

Старинные рукописные помянники (датированы 1900 и 1912 гг.) прихожан Крестовоздвиженского храма – семьи Брашниных, сохраненные их потомками. (отсюда).

См. также:

Протоіерей Василій Васильевъ – Откуда ведутъ начало наши поминанья?

Замѣтка: Димитріевская Суббота.

Замѣтка: О «поминаніяхъ» и средствахъ къ правильному ихъ веденію.