Протоіерей Василій Васильевъ – Откуда ведутъ начало наши поминанья?

Поминанья, – это небольшія книжечки, въ которыя записываютъ имена живыхъ и умершихъ съ цѣлію ихъ поминовенія за литургіей. Характеристическую черту Православной Церкви составляетъ ея стремленіе держаться древнихъ формъ и обрядовъ, не вводя ничего, чтобы не основывалось на практикѣ древней Церкви. Выходя изъ этого общаго положенія, можно уже сдѣлать заключеніе и о древнемъ происхожденіи нашихъ настоящихъ поминаніи. И дѣйствительно, послѣднія ведутъ свое начало изъ глубокой древности, имѣя своимъ первообразомъ древній диптихъ. При этомъ естественно предположить, что въ теченіе столь продолжительнаго времени послѣдній, прежде чѣмъ принять видъ современнаго намъ поминанья, долженъ былъ подвергнуться многимъ перемѣнамъ, вызваннымъ разнаго рода обстоятельствами и потребностями времени. Въ настоящей нашей замѣткѣ мы и поставили своею задачею показать, путемъ какихъ перемѣнъ и видоизмѣненій древній диптихъ въ концѣ концовъ принимаетъ видъ современнаго намъ помиванья.

Обычай церковнаго поминовенія умершихъ восходитъ ко временамъ апостольскимъ. Такъ, уже св. Апостолъ Павелъ въ послѣдней главѣ своего посланія къ Евреямъ заповѣдуетъ имъ: поминайте наставники ваша, иже глаголаша вамъ слово Божіе, ихже взирающе на скончаніе жительства, подражайте вѣрѣ ихъ (13, 7). Безъ сомнѣнія первенствующіе христіане свято чтили заповѣдь Апостола, поминая въ своихъ молитвахъ прежде жившихъ отцевъ и братіи своихъ по вѣрѣ{1}. Съ теченіемъ времени, съ развитіемъ общественнаго богослуженія и культа поминовеніе умершихъ, равно какъ и молитвы за живыхъ, входятъ, какъ составная часть, въ самое богослуженіе. Уже въ самыхъ раннѣйшихъ спискахъ древнихъ литургій мы встрѣчаемъ ясныя указанія и на то и на другое. Подобныя же указанія мы находимъ у св. отцевъ и учителей Церкви. Не приводя свидѣтельствъ Тертулліана, св. Кипріана и Діонисія Ареопагита, мы остановимся только на свидѣтельствѣ св. Кирилла Іерусалимскаго, какъ наиболѣе ясномъ. Въ пятомъ огласительномъ своемъ поученіи св. Кириллъ, между прочимъ, говоритъ: «послѣ того какъ была совершена эта духовная жертва, которую мы приносимъ, чтобы воспомянуть еще прежде отшедшихъ, сперва: патріарховъ, пророковъ, апостоловъ, мучениковъ, чтобы Богъ молитвами ихъ и моленіями принялъ молитвы наши. Потомъ за умершихъ отцевъ и епископовъ и, наконецъ, за всѣхъ мы просимъ, которые прежде насъ скончали жизнь, вѣруя, что мы поможемъ душамъ тѣхъ, за которыхъ приносятся молитвы святой жертвы (т. е. евхаристіи). Начиная же съ конца 2-го вѣка, поминовеніе умершихъ принимаетъ уже опредѣленныя формы, одинаковыя почти во всей древней Церкви. Такою формой, въ которой выражались молитвы Церкви, какъ за живыхъ, такъ и за умершихъ членовъ и собратій по вѣрѣ, и было чтеніе диптиховъ за литургіей.

По своему внѣшнему виду и формѣ древній диптихъ есть не что иное, какъ древне-русскій складень. Дѣлался онъ обыкновенно изъ свинца, дерева, слоновой кости, представляя изъ себя книжечку, состоящую изъ двухъ, а иногда, впрочемъ, и большаго числа листковъ или дощечекъ. Относительно количества послѣднихъ нужно замѣтить, что оно было неодинаково; отсюда происходитъ и различіе диптиховъ по формѣ. По своей формѣ диптихи были двоякаго рода – малые и большіе. Первые состояли только изъ двухъ листковъ или дощечекъ – это диптихи въ собственномъ смыслѣ (отъ δίς и πτύσσω складываю). Такого рода диптихи были въ употребленіи въ первыя времена существованія Церкви, когда число вѣрующихъ было еще незначительно, при чемъ на внутренней поверхности первой дощечки писались имена живыхъ, а на внутренней поверхности второй – имена умершихъ. Съ теченіемъ времени, когда число вѣрующихъ увеличилось, естественно долженъ былъ увеличиться и объемъ диптиховъ. Такимъ образомъ явилась вторая форма ихъ, или диитихи, состоявшіе изъ трехъ и болѣе листковъ и потому носившіе названіе триптиховъ, пентаптиховъ и полиптиховъ.

Соотвѣтственно именамъ, вносимымъ въ диптихи, послѣдніе дѣлились на два рода: диптихи живыхъ и диптихи умершихъ{2}. Въ первый классъ диптиховъ вносились только имена живыхъ, ознаменовавшихъ себя великими заслугами Церкви и благочестивою христіанскою жизнію; здѣсь прежде всего стояло имя папы, затѣмъ уже слѣдовали имена патріарховъ, епископовъ, священниковъ, діаконовъ и прочихъ членовъ клира; во второмъ ряду находились имена императоровъ{3}, начальниковъ и наконецъ уже мірянъ. Во второмъ классѣ диптиховъ записывались имена умершихъ, скончавшихся въ общеніи съ Церковію. Относительно именъ, вносимыхъ въ этотъ классъ диптиховъ, вообще можно сказать, что тѣ лица, которыя при своей жизни были внесены въ диптихи живыхъ, по своей смерти вносились и въ диптихи умершихъ; слѣдовательно, заключали имена вѣрующихъ въ томъ же самомъ порядкѣ, какъ и первые.

Оба класса диптиховъ прочитывались діакономъ за литургіей; слѣдовательпо, они имѣли богослужебное употребленіе. О такомъ употребленіи диптиховъ въ христіанской Церкви мы находимъ свидѣтельства уже у Тертулліана, св. Кипріана и св. Діонисія Ареопагита. Послѣдній, между прочимъ, говоритъ, что чтеніе священныхъ таблицъ (τῶν ἱερῶν πτυχών), которое совершалось послѣ возглашенія мира, провозглашало тѣхъ, которые свято жили. На такое же употребленіе диптиховъ въ Церкви указываетъ и приведенное уже нами выше свидѣтельство св. Кирилла Іерусалимскаго. Чтеніе это было обще какъ восточной, такъ и западной Церкви, хотя время чтенія ихъ и было различно. Послѣ прочтенія диптиховъ діакономъ, священнодѣйствующій произносилъ молитву, носившую вслѣдствіе этого названіе oratio post nominal или super diptycha, и въ которой онъ молился за всѣхъ умершихъ въ общеніи съ Церковію, чтобы Богъ далъ имъ покой и учинилъ ихъ въ своихъ святыхъ обителяхъ.

Но въ такомъ видѣ диптихи существовали сравнительно недолгое время. Очевидно, что имена всѣхъ вѣрующихъ могли быть вносимы въ диптихи и прочитываться за литургіей только тогда, когда еще вѣрующихъ было немного А это и было въ первыя времена существованія Церкви, когда христіанскія общины заключали въ себѣ сравнительно малое число вѣрующихъ. Съ теченіемъ времени, съ распространеніемъ христіанства, число членовъ церковной общины, естественно, должно было возрастать все болѣе и болѣе. Отсюда и диптихи по количеству вносимыхъ въ нихъ именъ должны были соотвѣтственно увеличиваться. Это увеличеніе должно было въ концѣ концовъ дойти до такихъ размѣровъ, что они стали неудобны для чтенія при богослуженіи. Слѣдствіемъ такого неудобства и было ограниченіе именъ, вносимыхъ въ диптихи. Теперь уже стали вносить въ диптихи имена не всѣхъ вѣрующихъ, принадлежащихъ къ той или другой церковной общинѣ, а только дѣлавшихъ приношенія для евхаристіи, т. е. приносившихъ хлѣбъ и вино. Точно также и въ диптихи умершихъ стали теперь вносить только имена тѣхъ лицъ, за которыхъ просили молиться. Однако, несмотря на эту перемѣну, которая собственно касалась содержанія диптиховъ, послѣдніе продолжали еще читатся въ церкви за литургіей, какъ это было и прежде. Въ такомъ видѣ диптихи существовали приблизительно до 9-го вѣка какъ въ восточной, такъ и въ западной Церкви. Но съ этого времени диптихи подвергаются новому видоизмѣненію. Причины, которыми то обусловливалось, были слѣдующія. Прежде всего, диптихи, вслѣдствіе постояннаго увеличенія вносимыхъ въ нихъ для поминовенія именъ, такъ разрослись, что для чтенія въ церкви за литургіей стали неудобны; поэтому они стали читаться священникомъ тихо, про себя. Затѣмъ, обычай приносить дары для евхаристіи съ теченіемъ времени мало-по-малу сталъ выводиться, а потомъ и совсѣмъ прекратился. Само собою разумѣется, что священникъ теперь уже не могъ болѣе прочитывать никакихъ именъ жертвователей изъ диптиховъ, такъ какъ послѣднихъ совсѣмъ и не было. Такимъ образомъ, послѣ 9-го вѣка чтеніе диптиховъ за литургіей уже совсѣмъ прекращается.

Эта послѣдняя перемѣна въ судьбѣ древняго диптиха была рѣшительною. Съ этого времени можно сказать, что диптихи окончательно уничтожаются, по крайней мѣрѣ, въ той формѣ, въ какой они до сихъ поръ существовали. Даже самое названіе «диптихъ» не встрѣчается уже въ практикѣ церковной позднѣйшаго времени.

Съ уничтоженіемъ изъ практики церковной диптиховъ, поминовеніе, конечно, не прекращается; послѣднее продолжаетъ существовать и въ послѣдующее время; только формы его теперь измѣняются. Мѣсто диптиховъ теперь уже замѣнили, такъ называемые, синодики у насъ, въ русской Церкви и на востокѣ, а на западѣ некрологи и обитуаріи. Не трудно видѣть генетическую связь между диптихами и синодиками или обитуаріями, употребляя средневѣковую терминологію. Въ существѣ дѣла по своему внутреннему значенію тотъ и другой одинаковы; разница между ними только въ формѣ и объемѣ. Такимъ образомъ, къ концу 9-го вѣка диптихи превращаются въ синодики или обитуаріи.

До васъ не дошли синодики греческой Церкви. Но о нихъ можно судитъ по синодикамъ славянскимъ и нашей Церкви, несомнѣнно заимствовавшей ихъ отъ Церкви греческой. Славянскіе же синодики дошли до насъ въ двухъ видахъ: болѣе сложномъ, принаровленномъ къ извѣстному обряду въ недѣлю православія, и простомъ съ записью именъ, назначенныхъ для обыкновеннаго поминовенія въ церкви. Послѣдніе синодики носатъ еще названіе повседневныхъ. Синодики въ древней Руси были очень распространены и среди книжной письменности занимали одно изъ первыхъ мѣстъ. Это и понятно. Сохраняя воспоминаніе о предкахъ, синодики давали благочестивымъ людямъ обильный матеріалъ для назидательныхъ размышленій о возмездіяхъ въ загробной жизни и, сверхъ того, служили справочными книгами, въ которыхъ каждый могъ найти объясненіе церковныхъ правилъ о поминовеніи усопшихъ и приличныя случаю молитвы. Въ большинствѣ случаевъ нравоучительныя повѣствованія, входившія въ составъ синодиковъ, представляютъ выписки изъ патериковъ, прологовъ, различныхъ апокрифическихъ сказаній, которыя обыкновенно сопровождаются подобающими миніатюрами.

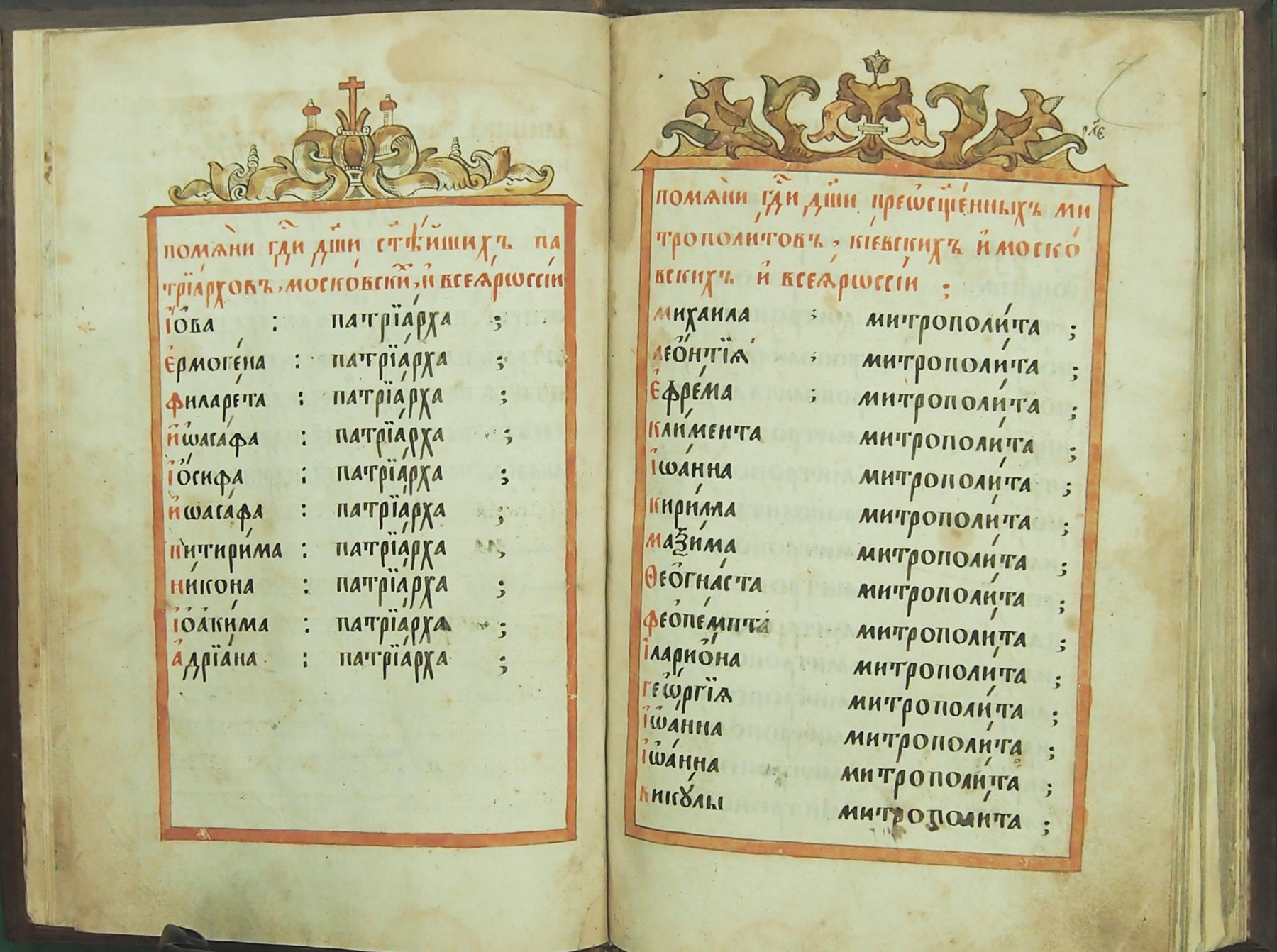

Что касается именъ, вносимыхъ въ синодики, то они располагались въ нихъ по тѣмъ же самымъ рубрикамъ и въ томъ же порядкѣ, какъ и въ древнихъ диптихахъ, именно, сперва восточные патріархи и митрополиты, затѣмъ митрополиты и еписколы русскіе по епархіямъ, настоятели монастырей, за ними идетъ перечень великихъ и удѣльныхъ князей и княгинь, бояръ и служилыхъ людей всякаго званія и проч. Условіями внесенія имени того или другого лица въ синодикъ были или заслуги Церкви, или плата. О послѣднемъ условіи прямо говорится въ предисловіи одного рукописнаго синодика Троице-Сергіевской Лавры: «сія книга, глаголемая сенадикъ, пишутъ въ ней имена царей и царицъ, благовѣрныхъ великихъ князей и княгинь и чадъ ихъ и которые христолюбцы даютъ въ домъ Живоначальныя Троицы и преч. Богоматере и великимъ и преподобнымъ чудотворцемъ Сергію и Никону по своихъ душахъ села и деревни и денгы по 50 руб. себѣ на помяновеніе и роду своего вѣчнаго ради покоя и вѣчныхъ благъ наслаженія, доколѣ благоволитъ Богъ стояти св. обители сей». (Рук. синод. Тр. С. Л. № 40).

Изъ этого краткаго библіографическаго описанія синодиковъ можно видѣть, что они, несмотря на свое сходство съ древними диитихами, имѣли и свои особенности. Особенности эти касаются прежде всего содержанія ихъ, которое осложняется повѣствовательнымъ элементомъ, имѣющимъ своимъ предметомъ загробную жизнь человѣка; благодаря этому осложненію синодики не могли, очевидно, уже читаться подобно диптихамъ за литургіей. Затѣмъ, условія внесенія именъ въ синодики необходимо ограничивали и съуживали кругъ употребленія ихъ. И дѣйствительно мы видимъ, что синодики преимущественно были въ употребленіи въ монастыряхъ, соборныхъ церквахъ и рѣдко когда встрѣчались въ церквахъ сельскихъ.

Между тѣмъ, по ученію православной Церкви, молитва за умершихъ имѣетъ для нихъ важное значеніе; особенно дѣйственна та молитва, которая соединяется съ безкровною жертвою т. е. таинствомъ евхаристіи. Въ древней Церкви, какъ мы видѣли, эта потребность общества вѣрующихъ удовлетворялась чтеніемъ диптиховъ. Но съ теченіемъ времени, по причинамъ намъ извѣстнымъ, это чтеніе диптиховъ было оставлено. Синодики, замѣнившіе ихъ, вслѣдствіе осложненія своего содержавія, точно также не могли удовлетворятъ цѣли поминовенія усопшихъ за литургіей. Отсюда является необходимость нашихъ настоящихъ поминаній, которыя и представляютъ изъ себя послѣднюю ступень въ тѣхъ метаморфозахъ, какимъ въ теченіе вѣковъ подвергался древній диптихъ.

По своей внѣшней формѣ наши поминанья болѣе подходятъ къ древнему диптиху, представляя изъ себя такія же маленькія книжечки. То что также и по своему внутреннему значенію и цѣли первыя вполнѣ соотвѣтствуютъ послѣднимъ. И въ настоящихъ поминаньяхъ, какъ и въ древнихъ диптихахъ, существуютъ двѣ рубрики, по которымъ и располагаются имена, вносимыя въ нихъ, именно: за здравіе, гдѣ записываются имена живыхъ, и за упакой, гдѣ записываются имена умершихъ. Затѣмъ, наши поминанья, какъ и диптихи прочитываются діакономъ за литургіей. Изъ этого сравненія не трудно видѣть, что первообразомъ

нашихъ настоящихъ поминаній былъ диптихъ древней Церкви.

В. Васильевъ.

«Пензенскія Епархіальныя Вѣдомости». 1888. № 4. Ч. Неофф. С. 15-24.

{1} Впрочемъ, поминовеніе (μνημονεύει, commemoratio) въ древней Церкви имѣло болѣе широкій смыслъ, чѣмъ въ теперешней практикѣ. Подъ нимъ разумѣлись не только молитвы за умершихъ вообще, но и празднованіе памятей мучениковъ и святыхъ. Мы будемъ держаться того понятія, какое соединяется съ этимъ словомъ въ настоящее время.

{2} Существовалъ еще классъ диптиховъ, это диптихи святыхъ (diptycha sanctorum). Въ послѣдній классъ исключительно вносились только мученики, исповѣдники и вообще святые. Эти диптихи въ концѣ концовъ превратились въ календари и мѣсяцесловы и къ настоящимъ поминаньямъ никакого отношенія не имѣютъ.

{3} Такъ какъ въ диптихи изъ иновѣрныхъ никто не могъ быть внесенъ, то понятно, что ранѣе 4-го вѣка изъ императоровъ, которые до сего времени были язычниками, никто не могъ быть вписанъ въ нихъ; поэтому императоры стали записываться въ диптихи только со времени Константина Великаго, какъ перваго христіанскаго государя.

Восковые таблички (вощечки, церы) соединялись по две (диптих) или три (триптих) штуки или по нескольку штук кожаным ремешком (полиптих).

Субботникъ или помянникъ рода Сангушковъ ХV в. (отсюда)

Одинъ листъ, внизу оборванъ. Въ началѣ большая заставка изъ красннхъ и синихъ круговъ и линии по золотому фону. Подъ заставкою киноварная вязь: Поміани Господи Іисусе Хрїсте рабъ твоихъ во Царсткіи Твоемъ. Вслѣдъ за вязью: Василіа. ѳеодора. анъхима. анъдреѧ. романа. ѳеодора. павла. мартина. феѡѳилакта. василіа. съфроніа. наоума. васиана. карпа. мартина. агафона. стефанидѫ. вар͛варѫ. матронѫ. пелагию. екатеринѫ. еленѫ. пелагию. м. василіа. соломонидѫ. соломонидѫ. варьварѫ. моѵсіа. карпа. м. давыда. петра. аннѫ. акылинѫ. матронѫ. іѡсифа. анътипы. ѳеодора. григоріа. феннѫ. евстафіа. семнѡна. стефана. младенца деѡмида.... девицу.... маринꙋ. іѡанна. корниліа. Далѣе слѣдуетъ киноварью: А се ꙋпоминаніе еже по плоти гд҃а нашего І҃с Хрта а҃ ф҃ и҃. Родꙋ Кн҃ꙁѧ Андреѧ Санкгꙋшковичъ. Помени ги҃. ивана. аникитꙋ. стеѳана...... анастасію. домноу. Ф. Н. Добрянскій. Описаніе рукописей Виленской публичной библіотеки, церковно-славянскихъ и русскихъ. Вильна 1882. С. 31.

Икона Синодик (Помянник), содержащая имена умерших и благотворителей. Афон, XVII в. ГИМ

Икона-Синодик, Греция. позд. XVII в. Частная коллекция (отсюда)

Подобные Синодики (по-русски – Помянники), содержащие записи имен умерших и благотворителей, имели широкое распространение на Афоне. Имена, занесенные в Синодики, читались священником во время Проскомидии, когда поминались имена всех членов Церкви, как живых, так и усопших. Как правило, плоскость доски делилась на несколько столбцов для имен. Вверху помещался образ благословляющего Спасителя или Деисус. (отсюда)

Синодик. Вторая четверть XVIII в. (Тит. 520) ОР РНБ. Тит. 520, л. 6 об.-7. (отсюда)

За год до своей блаженной кончины послушник Староладожского Никольского мужского монастыря Александр Васильевич Лосев (†1847) принес в обитель благотворительный взнос. Из-за чег был записан в монастырский синодик – «блаженный утопший послушник Александр». (отсюда)

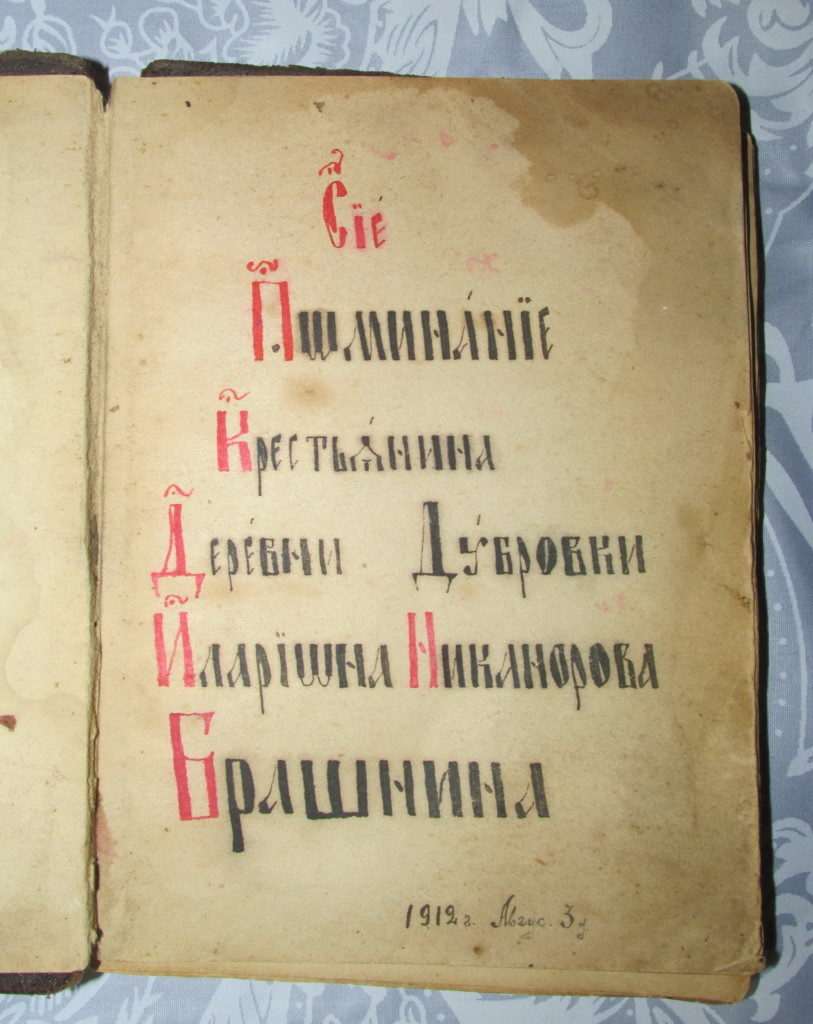

Старинные рукописные помянники (датированы 1900 и 1912 гг.) прихожан Крестовоздвиженского храма – семьи Брашниных, сохраненные их потомками. (отсюда).