Іеромонахъ Стефанъ (Твердынскій) – Per crucem ad lucem (Ко днямъ страданій, смерти и воскресенія Спасителя).

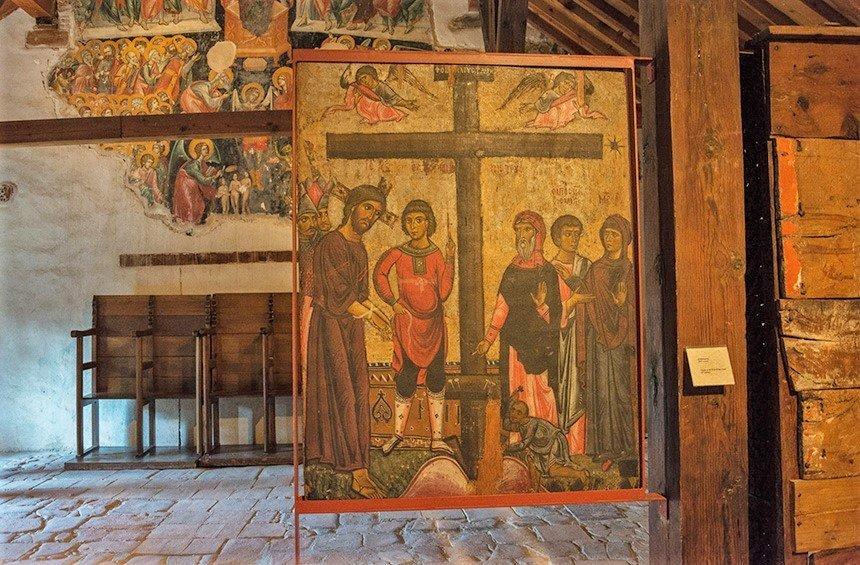

«Влекомь на крест сице вопял еси» (Славник 3-го царского часа Великой Пятницы). Икона из церкви Панагии Кафолики в дер. Пелендри (Кипр). Ок. 1200 г. (фото)

Въ кругѣ годичномъ есть двѣ седмицы, которыя, въ силу особеннаго характера воспоминаемыхъ въ теченіе ихъ событій христіанской исторіи, имѣютъ и въ жизни христіанъ православныхъ значеніе особенное, исключительное. Эти седмицы – страстная и свѣтлая. Богаты ли, бѣдны ли вы, цвѣтете ли силами – юности, или, наоборотъ, жизненный день вашъ клонится къ вечеру, – все равно, эти седмицы незамѣтно для васъ не пройдутъ. Невольно душа всколыхнется и неровный тонъ сутолоки обыденной жизни смѣнится хоть на минуту чѣмъ-то тихимъ, гармоничнымъ и невыразимо-пріятнымъ. При видѣ плащаницы обычное, ординарно-будничное настроеніе покидаетъ насъ. Величіе искупительной жертвы, горесть чаши Христовой чувствуетъ каждый по своему, и никакое перо не въ состояніи свести къ единству все безконечное разнообразіе этихъ чувствованій. Люди христіански-чуткаго сердца и глубокаго ума написали на эти темы цѣлые томы. Мнѣ, «меньшему всѣхъ братій», да позволено будетъ сказать при видѣ страданій Господа нѣсколько словъ о скорбяхъ и горестяхъ жизни искупленнаго Имъ человѣчества. Этими словами я хотѣлъ бы не новый тернъ вплести въ вѣнецъ Спасителя, а лишь напомнить объ остротѣ боли отъ терній, уже вплетенныхъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ человѣчество начало себя помнить, оно всегда и вездѣ стремилось къ благу и счастію. Но почти всегда это желанное счастье отъ него бѣжало, какъ тѣнь. Что міръ до-христіанскій былъ безусловно несчастливъ, это безспорная истина, и факты исторіи, ее подтверждающіе, слишкомъ извѣстны, чтобы нуждаться въ повтореніи. Но счастливъ ли міръ христіанскій? «Мудрецъ и совопросникъ вѣка сего» скажетъ: «нѣть». Пока не станемъ съ нимъ спорить. Предъ нами раскрытая книга историческихъ судебъ христіанства. По своему содержанію эта книга во многомъ напоминаетъ тотъ свитокъ, на которомъ «и спереди и сзади было написано; рыданіе, жалость и горе» (Іез. II, 10). – Едва занялась заря христіанства, какъ началась эпоха гоненій. Ужасы гоненій не поддаются никакимъ описаніямъ. Кровь мучениковъ лилась широкой рѣкой. Да и когда же не лилась кровь христіанская? Какъ извѣстно, и глубокій мракъ средневѣковья озаряло зловѣщее пламя религіозныхъ войнъ и инквизиціонныхъ костровъ. Даже нашъ русскій, по природѣ кротко-религіозный, народъ выставилъ изъ среды своей въ XVI-XVII столѣтіяхъ рядъ фанатиковъ-самосожигателей. А сколько за эти XIX вѣковъ пролито крови и слезъ по причинамъ, ничего общаго съ религіей не имѣющимъ! Таковы факты, уже одна наличность которыхъ приводитъ «совопросника» къ мысли считать свое «нѣтъ» неотразимымъ. Но не ограничимъ дѣло одними фактами, постараемся по глубже вдуматься въ самую логику фактовъ, и тогда на фонѣ еъ перваго взгляда столь темной картины обозначатся полосы свѣта, какихъ не замѣтилъ «сынъ вѣка сего». Дѣйствительно, исторія христіанства полна скорбей и страданіи. Но ужели всѣ дни исторической жизни Церкви Христовой такъ тусклы и темны? Нѣтъ. Она видала и ясные дни. Таже эпоха гоненій. Среди всѣхъ ужасовъ этой эпохи гонимые считали себя счастливѣйшими изъ смертныхъ, а на орудія пытокъ, на костры и колесованіе смотрѣли лишь, какъ на кратчайшій путь къ вѣчному блаженству. Вспомните слова святаго священномученика Игнатія Богоносца: «пшеница я Божія, и зубы звѣрей должны измолоть меня въ хлѣбъ Богу». Развѣ вы не назовете счастливымъ этого воина Царя Небеснаго?! Точно также былъ счастливъ въ злоключеніяхъ и всякій христіанинъ, если въ немъ жила подобнаго рода настроенность, если ему ясна была та истина, что только per crucem можно достигнуть ad lucem. И только тогда, когда эта истина по временамъ меркла въ сознаніи христіанскихъ народовъ, неизбѣжное въ мірѣ зло ощущалось больнѣе и жизнь становилась невыразимо-тяжелой. Не порывая открыто съ христіанствомъ, люди начинали принижать его высокіе идеалы. Завѣты Божественнаго Страдальца о крестоношеніи и о тѣсномъ пути имъ начинали казаться слишкомъ тяжелыми. И они думали примирить непримиримое: не поступаясь ни на іоту своимъ земнымъ благополучіемъ, они желали въ то же время стяжать и блага вѣчныя за гробомъ. Христіанское званіе не мѣшало имъ раздѣлять языческія мечты о томъ, что міровая исторія въ концѣ концовъ должна завершиться «золотымъ вѣкомъ» и люди ждали этого вѣка, напрягали всѣ свои усилія къ тому, чтобы скорѣе онъ наступилъ. Но всѣ труды ихъ въ этомъ направленіи оканчивались неизмѣнно однимъ и тѣмъ же: міровое зло не уменьшалось, а, наоборотъ, увеличивалось въ своей интенсивности... Картина, дѣйствительно, мрачная. Но не будемъ забывать и того обстоятельства, что во всѣ времена своей исторической жизни Церковь Христова не оскудѣвала тѣми людьми, кои «не отъ міра сего», коимъ всегда была ясна, какъ Божій день, мысль о неизбѣжности въ мірѣ скорбей и о нравственной ихъ пользѣ. Церковь Православная можетъ похвалиться цѣлымъ ликомъ великихъ подвижниковъ, вся жизнь которыхъ служитъ одними живымъ подтвержденіемъ той истины, что страданіе «во Христѣ» есть въ то же время и блаженство въ Немъ. Имя пр. Серафима Саровскаго нынѣ у всѣхъ на устахъ. Изъ житія его извѣстно, какъ велики были его труды и подвиги, какъ изнурительны даже для его отъ природы крѣпкаго организма. Но посмотрите, сколько жизнерадостности въ этомъ убѣленномъ сѣдинами старцѣ, какой миръ, какая ясность въ душѣ его! Сострадая Христу, онъ и совоскресалъ съ Нимъ... Но довольно. Послѣ всего доселѣ нами сказаннаго мы вправѣ, вопреки «совопроснику вѣка сего», положительно заявить: да, міръ христіанскій счастливъ; онъ много страдаетъ, но въ самыхъ страданіяхъ его и заключается источникъ его счастія. Онъ не просто страдаетъ, онъ «состраждетъ» Христу. А гдѣ Христосъ, тамъ развѣ можетъ быть рѣчь о страданіи и мукѣ въ ходячемъ значеніи этихъ словъ. Вѣдь отъ креста и Голгоѳы путь единственный и прямой – къ обителямъ Отца Небеснаго. Такъ что у гроба Спасителя не можеть быть мѣста жалобамъ на скорби и горести жизни. Напротивъ, долгъ христіанскій – долгъ благодарности къ Искупителю за то, что Онъ сдѣлалъ насъ участниками страданій Своихъ. Скорбѣть лишь приходится о тѣхъ изъ братій нашихъ, кои хотя и страждутъ, но не «участвуютъ въ крестѣ Христовомъ» (преступники, изувѣры-фанатики и пр.), а посему и не могутъ получить «вѣнца жизни» въ день воскресенія. – Истина: «per crucem ad lucem» остается непоколебленной.

І. Стефанъ.

«Донскія Епархіальныя Вѣдомости». 1903. № 10 Отд. Неофф. С. 255-258.

Объ авторѣ. Іеромонахъ Стефанъ (Твердынскій) – выпускникъ Новгородской духовной семинаріи, кандидатъ C.-Петербургской духовной академіи, іеродиаконъ (1900), кандидатская диссертація написана на тему: «Нравственный смыслъ монашескихъ обѣтовъ»). Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 15-21 нояб. 1900 г. за № 4800, назначенъ на должность преподавателя библейской и общей церковной исторіи и исторіи русской церкви въ Благовѣщенскую духовную семинарію. («Церк. Вѣд.» 1900. № 49. С. 371.). Въ 1903 г. упоминается преподавателемъ Новочеркасскаго Духовнаго Училища. Въ 1905 г. упоминается іеромонахомъ Почаевской Лавры. Опредѣленіемъ Св. Синода отъ 21-29 авг. 1910 г. за № 6552, назначенъ на должность преподавателя Священнаго Писанія въ Холмскую духовную семинарію состоящаго въ числѣ братіи Яблочинскаго Свято-Онуфріевскаго монастыря. («Церк. Вѣд.» 1910. № 38. С. 371.). Скончался 15 декабря 1914 г. въ Казани, состояя въ числѣ братства Яблочинскаго Св. Онуфріевскаго монастыря. («Холмская церковная жизнь.» 1915. № 8. Ч. Оффиц. С. 248.). Труды: «Несколько слов об историческом прошлом и о современном состоянии Крестовоздвиженской Дубенской пустыни» (Почаев 1905.); «Изъ современной лѣтописи Обители Дубенской» («Волын. Еп. Вѣд.» 1905. Ч. Н. №. 20-й. 670-671.); «Нѣсколько словъ объ историческомъ прошломъ и о современномъ состояніи Крестовоздвиженской Дубенской пустыни» (тамъ же. 1905. Ч. Н. № 5. С. 130-140; № 6. С. 172-177; № 7. С. 222-224.); «Евангельскій образъ Христа и знаненіе этого образа въ вопросѣ о нравственной цѣнности началъ аскетизма» («Вѣра и Разумъ» 1908. Сентябрь. Кн. 1. С. 569-580.); «Наше монашество» («Странникъ». 1912. кнн. Январь и Мартъ).

Для просмотра изображения кликните по нему.