Иванъ Николаевичъ Лебедевъ – Къ изображенію свв. Михаила, князя Черниговскаго, и болярина его Ѳеодора.

Свв. Михаил и Феодор Черниговские. Строгановский иконописный лицевой подлинник. 20 сентября (фрагмент). Русь. Кон. XVI - нач. XVII в. (издан в Москве в 1869 г.).

Одинъ изъ читателей Черниговскихъ Епархіальныхъ Извѣстій обратился къ Редакціи съ просьбою разрѣшить его недоумѣніе относительно изображенія святыхъ Михаила, князя Черниговскаго, и болярина его Ѳеодора, помѣщаемаго на первой страницѣ Извѣстій, именно: почему св. Ѳеодоръ изображенъ здѣсь съ поднятою правою рукою, сложенною двуперстно? И что означаетъ это двуперстіе: символъ-ли оно присяги или молитвы? Въ виду того, что подобное недоумѣніе могло являться и у другихъ читателей, считаемъ не лишнимъ дать посильный отвѣтъ вопрошавшему путемъ печати.

Вышеупомянутое изображеніе святыхъ Михаила и Ѳеодора представляетъ собою точную копію изображенія этихъ святыхъ въ лицевыхъ святцахъ художника Солнцева, изданныхъ съ благословенія Св. Сѵнода. Появилось оно на первой страницѣ Черниговскихъ Епархіальныхъ Извѣстій въ 1894-мъ году, замѣнивъ собою изображеніе Христа Спасителя. Эта замѣна сдѣлана Редакціею, во-первыхъ, потому, что законъ запрещаетъ печатать изображеніе Спасителя на обложкахъ книгъ и брошюръ (гл. 1-я о ценз. внутр., § 41, ст. 7), а во-вторыхъ, въ виду того, что въ 1894 году изданіе Черниговскихъ Епархіальныхъ Извѣстій резолюціею Преосвященнѣйшаго Антонія, Епископа Черниговскаго и Нѣжинскаго, было передано братству св. Михаила, кн. Черниговскаго, и потому вполнѣ естественно было Редакціи замѣнить изображеніе Спасителя изображеніемъ святыхъ Михаила и Ѳеодора, небесныхъ покровителей Братства.

Что касается вышеуказанныхъ авторомъ предположеній относительно значенія двуперстія св. Ѳеодора, то ни съ однимъ изъ нихъ мы не можемъ согласиться.

Остановимся на первомъ, согласно которому персты св. Ѳеодора сложены будто-бы для присяги. – Изображенія святыхъ на иконахъ обыкновенно указываютъ на какія-либо характерныя, выдающія черты ихъ личности или факты изъ ихъ жизни, между тѣмъ какъ изъ житія св. болярина Ѳеодора мы не знаемъ ни одного случая, когда-бы онъ давалъ присягу. Если онъ и давалъ присягу на вѣрность своему князю, то это не было исключительнымъ фантомъ, къ нему одному относящимся, давали такую присягу, несомнѣнно, и другіе подданные; да, наконецъ, объ этомъ и не упоминается въ житіи. Помимо того, – персты для присяги должны быть слагаемы такъ же, какъ и для крестнаго знаменія, слѣдовательно и въ данномъ случаѣ мы должны были-бы видить троеперстіе, а не двуперстіе.

Нельзя согласиться и съ другимъ предположеніемъ вопрошающаго – не сложены-ли персты у св. Ѳеодора для крестнаго знаменія, для молитвы, – и вотъ почему: на иконѣ, принятой Православной Церковію, святой изображался-бы при молитвѣ крестящимся троеперстно, а не двуперстно; кромѣ того, въ житіи св. Ѳеодора нигдѣ не упоминается о томъ, чтобы онъ совершалъ по какому-либо случаю крестное знаменіе или чтобы молитва была выдающеюся, характерною чертою его личности, которую художникъ счелъ нужнымъ указать при изображеніи въ иконописи этого святого.

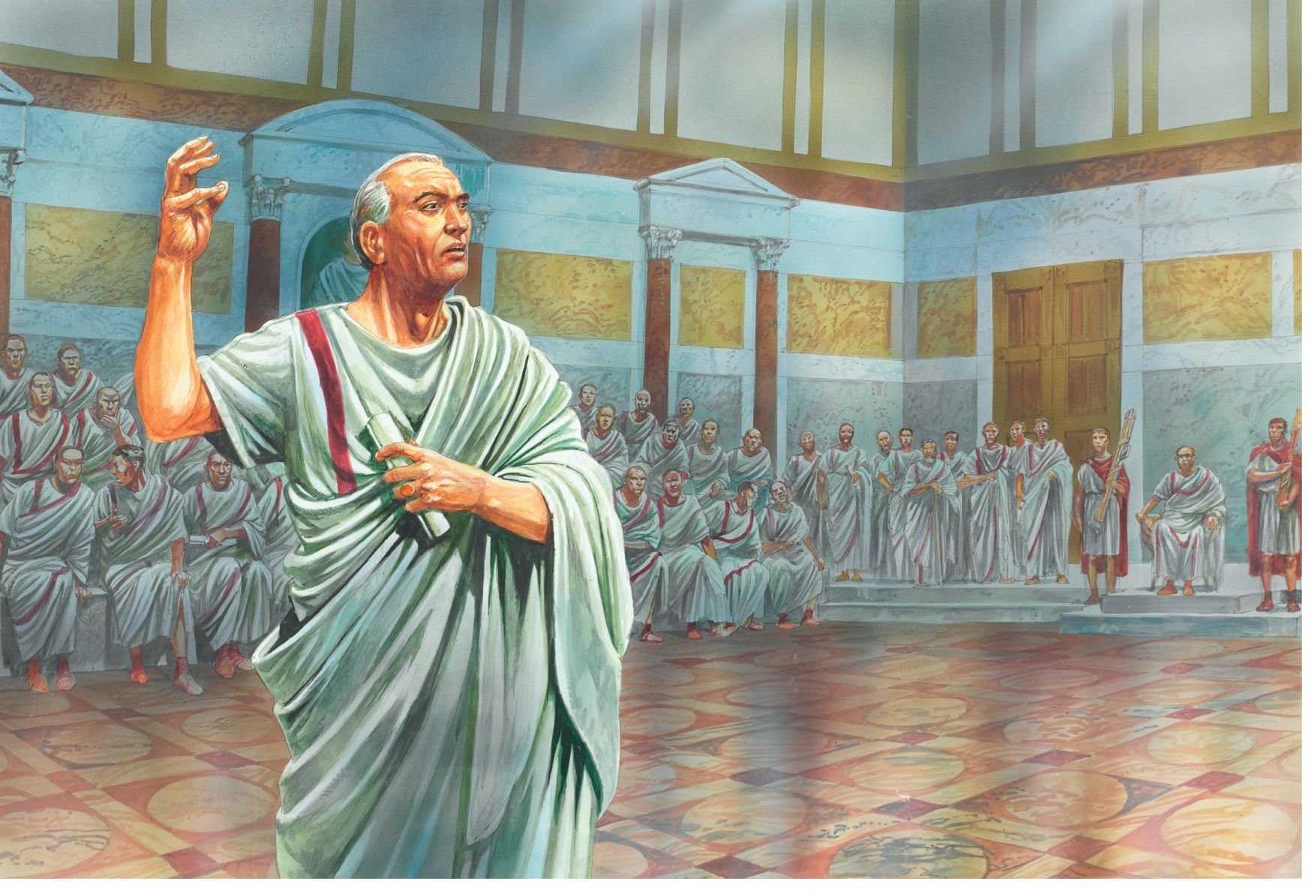

По нашему мнѣнію, изображеніе св. болярина Ѳеодора съ поднятою правою рукою, сложенною двуперстно, можно объяснить такъ. Въ настоящее время считается несомнѣннымъ тотъ фактъ, что перстосложенныя руки святыхъ на иконахъ служатъ условнымъ знакомъ того, что мы должны представлять этихъ святыхъ говорящими (пророчествующими, благовѣстствующими, проповѣдующими){1}. Такое символическое значеніе перстосложенію придавалось еще въ глубокой до-христіанской древности. Основаніемъ этому послужилъ обычай, въ силу котораго въ древности Греческіе и Римскіе ораторы, восходя на каѳедру, приглашали слушателей къ вниманію посредствомъ поднятія перстосложенной руки, которою и жестикулировали при произношеніи своей рѣчи. Такъ ихъ изображали и на рисункахъ, что можно видѣть въ нѣкоторыхъ памятникахъ, дошедшихъ до насъ изъ глубокой, до-христіанской древности (въ миніатюрахъ къ изображеніямъ героевъ Илліады Гомера, Инеиды Виргилія и др.). Съ такимъ же значеніемъ употреблялось перстосложеніе и въ христіанской иконографіи; такъ въ отрывкѣ Пятокнижія, написанномъ въ IV-V в.в., изображены Іаковъ и Исавъ, продающій свое первенство Іакову; послѣдній изображенъ съ протянутой перстосложенной рукой. Несомнѣнно художникъ имѣлъ здѣсь выразить ту мысль, что Исавъ говорилъ Іакову, а не благословлялъ его или молился. Тамъ же изображенъ Іосифъ съ протянутой перстосложенной рукой, на одномъ миніатюрѣ – разсказывающій сонъ своимъ братьямъ, на другомъ, говорящій братьямъ послѣ того, какъ въ мѣшкахъ ихъ были найдены деньги. Въ храмѣ св. Софіи, построенномъ Іустиніаномъ въ Константинополѣ (VI в.), Спаситель былъ изображенъ протягивающимъ персты правой руки, несомнѣнно въ знакъ того, что Онъ вѣщаетъ глаголы живота вѣчнаго. На одномъ изъ древнихъ саркофаговъ изображенъ Спаситель, исцѣляющій двухъ слѣпцовъ, а около Него апостолъ съ перстосложенной протянутой рукой, обращенной къ Спасителю, несомнѣнно, послѣдняя – знакъ того, что Онъ говоритъ Спасителю, а не благословляетъ Его или молится. На другомъ саркофагѣ изображено исцѣленіе кровоточивой женщины, причемъ Спаситель и одинъ изъ апостоловъ представлены обращенными другъ къ другу съ протянутыми перстосложенными руками: ясно, что они разговариваютъ. До настоящаго времени нерѣдко пророки изображаются съ протянутыми перстосложенными руками, – навѣрное, въ знакъ того, что они пророчествовали, говорили, а не благословляли или молились. Съ простертою перстосложенною рукою донынѣ изображается Іоаннъ Предтеча, опять въ знакъ того, что онъ говорилъ, училъ, обличалъ; подобнымъ образомъ изображаются и нѣкоторые другіе святые.

Несомнѣнно, что иконописецъ, изображая св. Ѳеодора съ поднятою перстосложенною рукою, хотѣлъ указать на тѣ вдохновенныя слова, въ которыхъ выразились высокія духовныя качества сего святаго мужа, особенно его любовь ко Христу и ревность по вѣрѣ. Основанія для такого предположенія можно видѣть въ Житіи святаго. Читая его, нельзя не видѣть, что личность св. болярина Ѳеодора сливается, такъ сказать, съ личностью св. кн. Михаила, вездѣ занимаетъ второстепенную, невидную роль. Изъ житія ихъ извѣстно, что у князя «былъ любимый бояринъ, во всѣхъ добродѣтеляхъ ему подобный, по имени Ѳеодоръ», съ которымъ князь, при нашествіи Батыя, бѣжалъ въ Угорскую землю, съ нимъ и возвратился, по миновеніи опасности, на родину. Рѣшившись идти въ орду «исповѣдать предъ ханомъ Христа и пролить за Господа кровь свою», князь призываетъ болярина Ѳеодора и открываетъ ему свое намѣреніе. «Тотъ же, – говорится въ житіи, – какъ человѣкъ вѣрный и благоразумный, одобрилъ намѣреніе своего господина и обѣщалъ не отступать отъ него до кончины, но положить вмѣстѣ съ нимъ за Христа душу свою». Послѣ этого они пошли къ своему духовнику, который одобрилъ ихъ намѣреніе, подкрѣпилъ ихъ наставленіемъ изъ слова Божія и причастилъ св. Таинъ. Въ самостоятельной роли вступаетъ св. Ѳеодоръ только въ ордѣ, когда русскіе князья, находившіеся тамъ, начинаютъ убѣждать князя Михаила исполнить волю хана – хоть для виду поклониться солнцу и огню, сдѣлать это ради спасенія собственной жизни, ради спасенія жизни ихъ – князей и, наконецъ, ради блага родины. Св. Ѳеодоръ, опасаясь, чтобы слезы и убѣжденія князей не поколебали рѣшимости князя Михаила, напомнилъ ему о данномъ обѣщаніи и наставленіи духовника, причемъ добавилъ:

«Помни, благочестивый князь, какъ ты обѣщался Христу положить за Него душу свою, вспомни слова евангельскія, которымъ училъ насъ нашъ духовный отецъ: Иже хощетъ, – такъ говорилъ онъ, душу свою спасти, погубитъ ю, а иже погубитъ душу свою Мене ради и евангелія, той спасетъ ю (Марк. 8, 35-37). И еще: Кая польза человѣку, аще міръ весь пріобрящетъ и отщетитъ душу свою. Или что дастъ человѣкъ измѣну на души своей. И еще: Иже исповѣсть Мя предъ человѣки, исповѣмъ его и Азъ предъ Отцемъ Моимъ иже есть на небесахъ. А иже отвержется Мене предъ человѣки. отвергнугя его и Азъ предъ Отцемъ Моимъ, иже на небесѣхъ (Мѳ. 10, 32-33). Вторично является въ самостоятельной дѣйствующей роли, по сказанію житія, св. Ѳеодоръ уже послѣ смерти св. кн. Михаила, когда вельможи ханскіе обратились къ нему съ словами: «исполни хоть ты волю царскую и поклонись нашимъ богамъ и тогда не только останешься въ живыхъ, но будешь въ великой чести у царя и наслѣдуешь княженіе господина твоего», на что св. Ѳеодоръ отвѣтилъ: – «Не хочу я княженія моего господина, не нуждаюсь и въ почетѣ отъ царя вашего. Я желаю тѣмъ же путемъ пойти ко Христу Богу, которымъ пошелъ святый мученикъ Михаилъ князь, господинъ мой. Ибо какъ онъ, такъ и я вѣрую въ одного Христа, Творца неба и земли и хочу пострадать за Него до пролитія крови и даже до смерти». Послѣ этого св. Ѳеодоръ былъ замученъ.

Такимъ образомъ, гдѣ св. Ѳеодоръ выступаетъ въ самостоятельной роли, онъ представляется намъ говорящимъ, понятно отсюда, почему и изображается онъ съ поднятою перстосложенною рукою, – исконнымъ символомъ рѣчи.

«Прибавленіе къ Черниговскимъ Епархіальнымъ Извѣстіямъ». 1904. Ч. Неофф. № 17. С. 601-606.

{1} «Богосл. Вѣстн.» 1902 г.; «Странникъ» 1904 г., 379 стр.

⸭ ⸭ ⸭

Хирономия (греч. χειρονομία – «жестикуляция», в буквальном переводе «закон руки») – условная система жестикуляций, применявшихся в мимическом искусстве, в традиционной риторике или ораторском искусстве, а также в древних музыкальных культурах для управления хором до изобретения дирижерской палочки. Эффективное использование жестов, с использованием голоса или без него, – это древняя практика, которая была развита и систематизирована греками и римлянами. Различные жесты имели общепринятые значения, которые были понятны либо представителям определенных классов или профессий, либо широкой аудитории драматических и ораторских выступлений.

В статье В. В. Ренева «Ораторские и благословляющие жесты в Православной иконографии» («Вестник Новгородского государственного университета». 2016. № 3 (94). С. 119-122.) представлен подробный разбор ораторских и благословляющих жестов. Рассматривается история их появления и отображения в иконном пространстве на конкретных примерах. Показана важность использования жестов в каждой из композиций. Статья в PDF.

Ораторские жесты античного Рима:

1. Жест повествования, порицания или обвинения

Безымянный палец (малый средний перст) подгибается под большой, остальные протягиваются вперед. Наиболее часто применяемый жест. Характерен для начала речи.

2. Жест настоятельный

Два средних пальца подгибаются под большой, а указательный и мизинец протягиваются вперед. Не применяется в начале речи и при повествованиях.

3. Жест порицания и указания.

Три последних пальца прижимаются к ладони под большой палец, а указательный вытянут вперед.

4. Жест «внемлите», «внимание».

Безымянный (средний перст) и мизинец прижимаются к ладони, большой палец соединяется с ними. Пальцы, указательный и средний, вытянуты вперед. Имеет значение «я говорю», т.е. момент речи.

Выступление в римском сенате.

Прав. Иисус Навин. Роспись кафоликона мон-ря Осиос Лукас в Фокиде, Греция. 30-е гг. XI в.

Евангелист Иоанн. Евангелие. 2-я пол. XI в. (ГИМ, Син. гр. 518)

Певчие в сцене отпевания архиеп. Арсения. Роспись протесиса ц. Богородицы Одигитрии. Монастырь Печская Патриархия. Ок. 1335-1337 г.

Преп. Иоанн Кукузель. Миниатюра из певч. рукописи из афонского мон-ря Великой Лавры. XV в. (Ath. Laur. Л. 165).

Протопсалт Иоанн Глика (+ок.1320) в окружении его учеников – преп. маистора Иоанна Кукузеля и протопсалта Ксена Корониса. Миниатюра из певч. рукописи Пападики 2-й пол. XIV в. из афонского мон-ря Кутлумуш (Ath. Cutl. 457. РНБ. Греч. Папка I. № 2).